11月10日,伯克希尔-哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc.,以下简称伯克希尔)CEO沃伦·巴菲特(Warren E. Buffett)在年度致股东信中表示:不再撰写年度致股东信及主持股东大会,年底将CEO职权完全移交给格雷格·阿贝尔(Greg Abel)。巴菲特在信中写道:“正如英国人所说,我要归于平静了。”

传奇总有谢幕时。这封谢幕信标志着伯克希尔“巴菲特时代”的结束,也引发了市场对其旗下资产未来走向的关注。其中,巴菲特现在唯一持有股份的涂料企业本杰明摩尔(Benjamin-Moore)的命运在行业内成为热门话题。

起死回生的伯克希尔

1962年,巴菲特用每股7.6美元收购了濒临破产的纺织厂伯克希尔的股票,买入价格远远低于该公司的净资产清算价值。此时巴菲特投资理论完全符合其老师格雷厄姆的“烟蒂理论”——强调以低价买入被市场低估的公司,注重安全边际,通过低市盈率、低市净率等指标筛选标的,追求用“三流的价钱买二流的公司”。

伯克希尔曾是一家濒临倒闭的纺织厂

随着纺织行业不可逆的衰退趋势,低价买入的股票在后续持续资金投入的情况下仍长期亏损。对伯克希尔投资的经历彻底改变了巴菲特以往对“烟蒂理论”的信奉。他的好友查理·芒格(Charlie Thomas Munger)反对“烟蒂股”模式的同时,向巴菲特持续输入“费雪式”投资理念,即“找到那些具有长期、可持续增长潜力的伟大公司,以合理的价格买入,然后近乎永久地持有”。这种投资理念强调公司的内在价值和长期增长潜力,而非仅仅关注其短期的市场价格。

在查理·芒格的影响下,巴菲特逐渐认识到:真正值得投资的公司,应当是那些所处行业前景光明、具备显著竞争优势、拥有优秀管理团队以及广阔市场发展空间的企业。

随后,巴菲特开启从被动投资者到主动管理者的转型。通过关闭多余工厂、优化资本配置等举措实现伯克希尔扭亏为盈。即使纺织业务最终退出历史舞台,但这次投资经历彻底改变巴菲特投资理念,从依赖资产清算转向更加关注企业持续经营能力。随后伯克希尔转型为投资控股平台。

传奇人物的投资生涯

巴菲特的投资能力毋庸置疑。1972年他投资的喜诗糖果(See's Candies)不仅是最成功的投资之一,更是其投资理念重要转变的标志。伯克希尔与喜诗糖果商谈收购事宜,喜诗糖果开始报价4000万美元,远超巴菲特预期的价格,最终仅以2500万美元的价格购入。实践证明,巴菲特这次选择无疑是极为正确且具有前瞻性的。

收购喜诗糖果是巴菲特投资理念重要转变的标志

喜诗糖果拥有强大的品牌优势和稳定的现金流,其产品深受消费者喜爱,市场占有率极高。在收购之后,喜诗糖果持续为伯克希尔创造着丰厚的利润。根据伯克希尔财报的数据显示,2014年追加4000万美元投资后,喜诗糖果为伯克希尔累计贡献了高达19亿美元的利润。这种长期、稳定且可复制的收益,是此前以“烟蒂理论”为核心的投资策略所无法带来的回报。随后,伯克希尔陆续投资可口可乐、华盛顿邮报、美国捷运、吉列等公司,并且这些投资先后得了显著的成功,为伯克希尔带来了巨大的财富增值。

1993年,巴菲特在股东大会上“护城河”的概念作了详细的阐述:“粗略地转译一下就是,我们喜欢的是那些具有控制地位的大公司,这些公司的特许权很难被复制,具有极大或者永久的持续运作能力”。由此可见,巴菲特的投资理念彻底从“烟蒂股”转向为“护城河”。

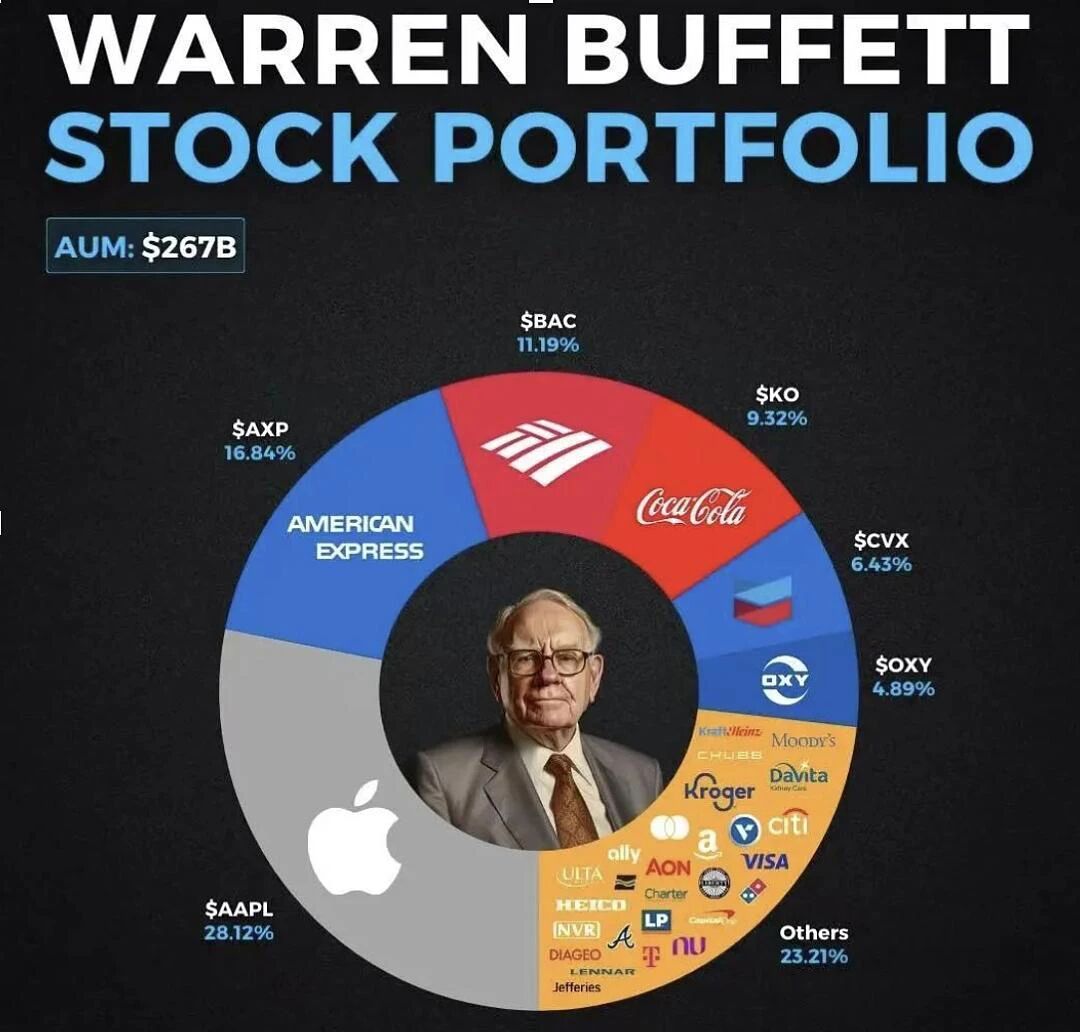

巴菲特投资众多全球知名大公司,本杰明摩尔甚至都排不上号

在后续投资中,巴菲特投资以具备“护城河”特质的企业进行投资——1988年,伯克希尔公司大规模购入可口可乐股票;2003年以4.88亿美元购入中国石油H股,成为中国石油第二大股东,2007年以40亿美元的价格尽数抛售,净赚35亿美元;2008年,以18亿港元收购比亚迪2.25亿H股,2025年完全退出,累计套现至少80.71亿港元;2016年,巴菲特以67.47亿美元买入苹果6124.3万股,随后持续加仓苹果,持有苹果公司股票2.52亿股。

从濒临破产的纺织厂到保险业的巨头,从冷门的消费股到科技领域的新贵,无论是以真金白银重注可口可乐的品牌护城河,还是在苹果转型之际精准入场,共享科技发展红利,巴菲特凭借一个个经典的投资案例,生动演绎了价值投资的传奇。

十亿美元的“色彩投资”

2000年,巴菲特以10亿美元的价格收购了本杰明摩尔。本杰明摩尔成立于1883年,总部位于美国,至今已有142年的历史,是北美地区家喻户晓的百年涂料品牌。该公司集高科技研发、生产和销售于一体,是全球知名的化学涂料企业。

随后,巴菲特正式接管该公司,这也是他投资生涯中的首个实业平台。谈及收购原因,巴菲特表示:主要原因是看重这个品牌对传统文化的传承。当然也包括它强大的品牌力量、卓越的经营管理史及良好的资金流。本杰明摩尔的品牌优势、网络效应、成本优势、经济规模、特许经营权等十分符合巴菲特“护城河”的投资策略。

本杰明摩尔的一名工人在该公司的研发设施检查油漆样品(图源:Fortune Magazine)

收购之后,巴菲特在视频中表达两点以平息经销商的担忧:“第一,我们收购企业是为了长期持有,我们不会转售。伯克希尔将成为本杰明摩尔的‘永久家园’。”其次,无意抛弃经销商,“我向他们承诺,我们将永远坚持经销商体系”。巴菲特在视频中强调,他对制造涂料一无所知。他的计划是放手让公司自行运营。

这次让本杰明摩尔放任自由管理的风格却让巴菲特遭遇失败。随后的几年,本杰明摩尔在两年内换了三任CEO,管理层反复无常的更换和经销商的背叛感导致公司下滑,并明显落后于竞争对手宣伟(Sherwin-Williams)和威士伯(Valspar,2017年被宣伟收购)。

2007年,丹尼斯·艾布拉姆斯(Denis Abrams)接任CEO后开始改变本杰明摩尔的销售渠道,通过独立经销商和大型零售商销售增加摩尔涂料客户。后来开始尝试在线涂料商店、电子商店等渠道,逐渐疏远经销商。

这与此前巴菲特向经销商的承诺背道而驰。此时,本杰明摩尔的销售额虽然下降,但是公司利润仍然客观。巴菲特并未发现本杰明摩尔与经销商之间的问题所在。后来,他表示“不完全记得我是怎么知道这件事的”,“但我知道得非常、非常、非常晚”。随后,巴菲特罢免丹尼斯·艾布拉姆斯。

本杰明摩尔新的负责人却再次令众人失望——罗伯特·梅里特(Robert S. Merritt)因解雇公司元老、不尊重公司文化和历史引起众怒,在被聘用15个月以后便被解雇。

本杰明摩尔在美国的一家经销商门店

随后的CEO的重要任务便是修复本杰明摩尔管理层与经销商之间的问题,并这并非一蹴而就的。巴菲特为本杰明摩尔的经销商录制了新的消息,在视频中重申了经销商的承诺,并总结说:“我们差点违背了那个承诺,但这再也不会发生了。”

在被收购后的25年间,巴菲特按照典型的伯克希尔模式给予本杰明摩尔最大限度的放任管理,后来出现的一系列问题,也让巴菲特不得不重新审视对本杰明摩尔的管理。巴菲特表示,他会永远信守坚持本杰明·摩尔的经销商体系这个承诺,即使目前意味着较低的销售量,他也能接受不进入大型零售商的立场。

充满不确定的未来

本杰明摩尔并不是巴菲特投资的唯一一家涂料企业。2015年,伯克希尔收购了8.7%的艾仕得涂料系统(Axalta Coating Systems,简称艾仕得)股份,成为艾仕得的第二大股东(后持股上升至约10%,并随着艾仕得原持有人凯雷集团Carlyle Group的清仓而成为第一大股东)。

然而,艾仕得的股价曾于2016年下跌,导致巴菲特投资浮亏近8000万美元。2017年,艾仕得股价再次大跌,导致巴菲特账面盈利一度再次被完全抹平。此外,艾仕得被收购的传闻多次出现,包括立邦(NipponPaint)母公司立邦控股(NipponPaint Holdings)和多乐士(Dulux)的母公司阿克苏诺贝尔(AkzoNobel)都曾试图并购它(最新消息:2025年11月18日阿克苏诺贝尔宣布将与艾仕得合并)。

2021年第一季度,伯克希尔抛售了艾仕得950万股,随后在6月份清仓了剩余的1390万股,但直到8月中旬才公告了这一抛售行动。对于这一变故,伯克希尔没有做出回应。

反观本杰明摩尔,被收购后管理层风波不断,销售业绩也曾一度下滑。2024年,受到中美关税壁垒的影响,以及政策要求进口中国的水性内墙涂料必须完成CCC认证,对此本杰明摩尔表示无法在中国规定期限内完成CCC认证,这也就意味着本杰明摩尔产品后续无法通过海关,目前实质上已经退出中国市场。

2001年,巴菲特(右二)与当时的公司高管团队一起参观了本杰明摩尔的配送中心(图源:Fortune Magazine)

现如今巴菲特退休,此前伯克希尔对本杰明摩尔的承诺是否会改变?在伯克希尔新任接班人的领导下,本杰明摩尔的命运是否会重蹈艾仕得的覆辙,最终被伯克希尔放弃?目前尚无定论。毕竟,新任接班人拥有不同的管理理念和战略规划,这可能给本杰明摩尔当前的处境带来不确定性。